PLCを扱う上で必ず登場するのが「ラダープログラム」です。リレー回路を模した図記号で構成され、シンプルに見えますが、実際に使いこなすには体系的な学習が欠かせません。

この記事では、「ラダープログラム 勉強」をテーマに、初心者が挫折せずに学習を進めるためのステップと実践的なポイントを解説します。

もくじ

ラダープログラムとは?

ラダープログラムは、PLCに動作を指示するための代表的な言語です。

「母線(縦線)」に沿って「接点」や「コイル」を並べることで、スイッチやリレーのような制御を表現します。

- メリット:電気回路の知識がある人に直感的で分かりやすい

- 活用範囲:生産設備、自動化装置、搬送ライン、検査装置など幅広い

つまり「現場で一番よく使われる言語」=ラダーを学ぶことが、PLC学習の第一歩です。

勉強を始める前に知っておきたい基礎要素

ラダープログラムを学ぶ際は、まず記号や要素を整理して理解しておくことが重要です。

- 母線:電源を表す縦線。左から右へ電流が流れるイメージ

- 接点:入力(スイッチやセンサ)に対応

- コイル:出力(ランプやモータ)に対応

- 応用命令:タイマ、カウンタ、比較命令など

これらを「読み取れる」ようになるだけで、実務の現場図面も理解しやすくなります。

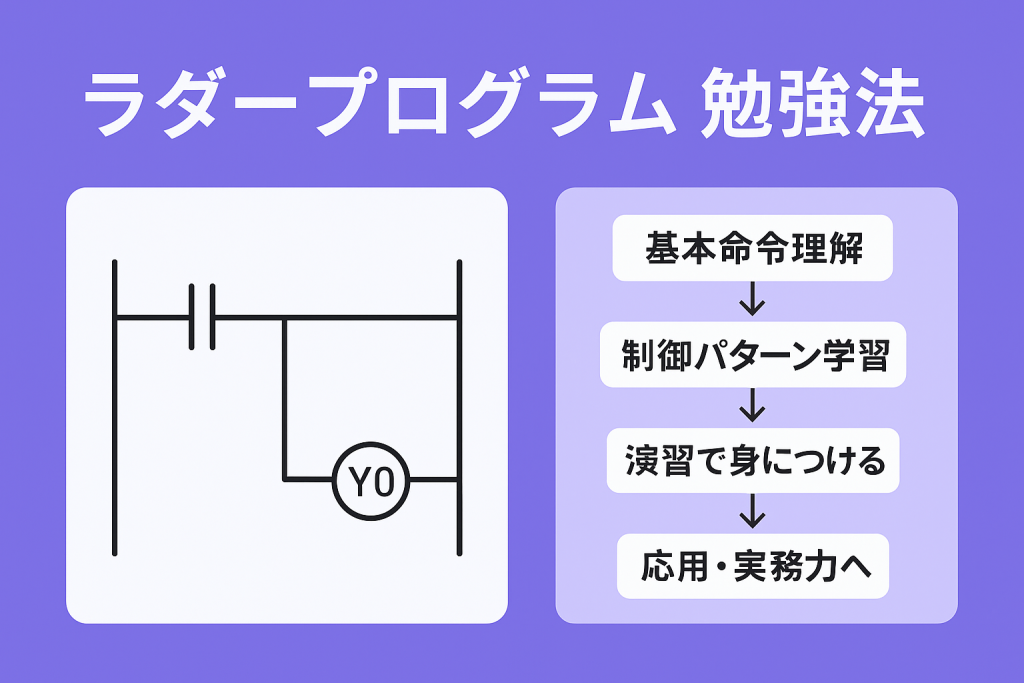

勉強の進め方ステップ

ステップ1:基本命令を理解する

- LD(ロード)、OUT(出力)、AND、OR といった基本命令を押さえる。

- 紙に簡単な回路を書いて、「スイッチを入れたらランプが点く」動作を想像すると理解しやすい。

ステップ2:制御パターンを学ぶ

- 自己保持回路(スイッチを離してもONを保持)

- インターロック回路(同時動作を防ぐ安全回路)

- タイマ回路(一定時間後に出力)

現場で最も多用されるパターンなので、必ず習得しましょう。

ステップ3:演習で身につける

- 無料シミュレータ(例:三菱 GX Works2 体験版など)を使う

- 実機があれば、ランプ点灯やモータON/OFFなど簡単な制御を組んで動作確認

ステップ4:応用・実務力へ

- チャタリング対策(ON/OFF信号の揺れを防ぐ)

- パルス制御(高速カウントや搬送ライン制御に必要)

- 構造化プログラミング(可読性を上げ、チーム開発でも使える形に)

独学だけじゃない!勉強リソースの活用法

- 参考書:基礎から例題付きで学べる入門書は1冊持っておくと安心

- シミュレータ:PC上で動作確認できるので、挫折しにくい

- eラーニング/YouTube:動きを動画で見られるので理解が早い

- スクール/講座:短期間で集中的に学びたい人におすすめ

勉強を仕事につなげるには?

ラダープログラムを学んでも、「どう現場で使うか」が最大の壁になります。

そこで意識すべきは次のポイントです。

- 実際の設備を想定して「動作順序」を文章化してからプログラムにする

- 他人が読んでも分かるように、コメントや整理された構造で書く

- 学んだ知識を「制御設計」「ネットワーク」「タッチパネル」など周辺分野と結びつける

これができると、現場で即戦力になるPLCエンジニアに一気に近づけます。

まとめ

「ラダープログラム 勉強」のコツは、

- 基本要素と命令を押さえる

- 制御パターンを理解する

- 演習で動きを体感する

- 応用・現場技術へ広げる

という流れで進めることです。

単なる知識の暗記ではなく、現場をイメージして組む力が身につけば、PLCエンジニアとして大きな武器になります。

👉 さらに学習を進めたい方は、当サイトの PLC勉強法まとめ も参考にしてみてください。

PLCの勉強方法まとめ|初心者から現場スキル習得までのステップと教材ガイド

PLCの勉強方法まとめ|初心者から現場スキル習得までのステップと教材ガイド