もくじ

はじめに:なぜクラウドとつなぐのか?

近年、工場の設備やPLCからデータを収集し、クラウドに送信・蓄積・分析する動きが活発になっています。

この流れは「スマートファクトリー」「製造業DX」「予知保全」などのキーワードとも深く関連しており、現場のPLCがクラウドとつながることはもはや特別なことではありません。

では、実際に「どうやって始めればよいのか?」

この記事では、クラウド連携とIoT化の第一歩として必要な基礎知識と実践ステップを解説します。

クラウド連携・IoT化とは?

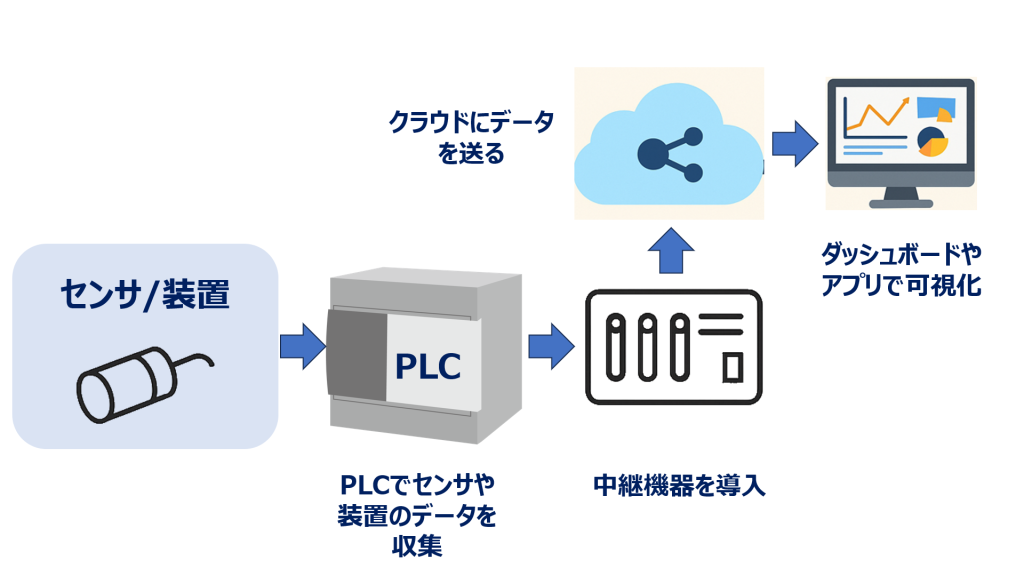

クラウド連携とは、PLCなどの現場装置で取得したデータを、インターネットを介してクラウドサーバに送信し、可視化・分析・活用する仕組みです。

主な目的:

- 設備の稼働状況をリアルタイムで監視

- 生産データを蓄積し、異常傾向を分析

- 設備保全のタイミングを予測(予知保全)

- 本社や管理部門とデータを共有

ステップ1:PLCからのデータ取得

まずは現場のPLCからセンサ値や制御状態を取得します。

- 代表的な接続方法:

- I/O信号(デジタル・アナログ)

- Modbus RTU/TCP

- SLMP(MELSEC通信)

- 機種によっては、三菱電機製シーケンサにEthernetポートやRS-485通信ポートが搭載されており、そこからデータを取り出せます。

ステップ2:データを中継する機器を導入

クラウドと直接やりとりできるPLCもありますが、多くの場合は「ゲートウェイ(中継装置)」を設置してデータ転送を行います。

- 使用されるゲートウェイの例:

- SCADAソフトが載った産業用PC

- IoTゲートウェイ(例:Device Gateway, FlexEdge)

- Raspberry Piなど軽量エッジデバイス

- 通信方式:

- MQTT、HTTP(S)、OPC UA、REST API など

ステップ3:クラウドにデータを送る

クラウドに送信されたデータは、BIツールやWebアプリ、ダッシュボードで可視化・分析できます。

よく使われるクラウドサービス:

- AWS IoT Core

- Microsoft Azure IoT Hub

- Google Cloud IoT

- MindSphere(三菱やSiemens連携)

- MotionBoard(可視化特化)

ステップ4:ダッシュボードやアプリで可視化

クラウドに蓄積したデータは、BIツールや専用ダッシュボードを通じて、リアルタイムで確認したり、分析したりできます。

- Grafana、Power BI、Tableau、MotionBoardなどが利用可能

- スマホやタブレットからの閲覧も容易

よくある導入の失敗と注意点

- 🔧 現場にITスキルがない:→ 最初は簡易ゲートウェイやノーコードツールを使う

- 📶 通信環境が整っていない:→ セルラーモデムやローカル保存で対応

- 📉 何のデータを取ればいいか分からない:→ まずは設備稼働状況・異常フラグから始める

まとめ|まずは小さく始めよう

クラウド連携やIoT化は、小さな実証から始めることが成功のカギです。

- 最初は1台のPLCと1種類のセンサデータから

- 導入後に成果が出たら、順次スケールアップ

- 現場とIT部門の連携が成功の秘訣!

📘 次回は、「IT-OT連携で活躍するエンジニアになるために」について解説します。

IT-OT連携で活躍するエンジニアになるために

IT-OT連携で活躍するエンジニアになるために