もくじ

はじめに

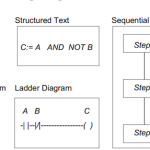

PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)のプログラミング言語は、国際規格「IEC 61131-3」によって5種類に定義されています。

しかし、実際に現場でどの言語がどれくらい使われているのかについては、なかなか知る機会が少ないのではないでしょうか。

この記事では、日本国内におけるPLCプログラミング言語の使用比率(2024年時点)を、JEMA(一般社団法人日本電機工業会)の最新調査結果をもとに紹介します。

国内におけるPLC言語の使用比率(2024年調査)

JEMAによる2024年の調査によると、IEC 61131-3に対応したPLCを導入している事業所での使用言語の比率は以下のとおりです。

| 言語 | 使用率 |

| ラダー(LD) | 81.0% |

| ファンクションブロック(FBD) | 42.9% |

| 順序機能チャート(SFC) | 23.8% |

| 構造化テキスト(ST) | 23.8% |

| インストラクションリスト(IL) | 約10% |

なぜラダー言語の使用率がこれほど高いのか?

日本では、長年にわたってラダー図(LD)が制御設計の標準とされてきました。その理由は以下のとおりです。

- 電気回路図と似ており、電気出身者に馴染みやすい

- 教育現場(工業高校、職業訓練校など)でもラダーが中心

- 多くのPLCメーカーがラダーを標準言語としてサポート

このような背景から、現場の多くでは今もラダー言語が主流となっています。

FBDやSTの使用も徐々に拡大

一方、ファンクションブロック(FBD)や構造化テキスト(ST)の利用も着実に増えてきています。

- FBDは視覚的に分かりやすく、加工装置やブロック構造の多い制御でよく使われるようになっています。

- STはC言語に近い構文で、演算処理や複雑なロジック処理に向いており、特に若手エンジニアやソフトウェア系の設計者に好まれます。

また、三菱電機やオムロン、シーメンスなどのPLC開発ツールでは複数言語の混在利用が可能であり、ラダー+FBD、ラダー+STといった設計スタイルも一般化しつつあります。

ILとSFCの扱いはどうなっている?

- IL(インストラクションリスト)は現在ではほとんどのPLCで非推奨またはサポート終了の方向にあり、使用率は1割未満です。

- SFC(順序機能チャート)は、段取り制御やバッチ制御のように工程の流れが重要な場面で利用されており、専門性が高い言語として限定的に活用されています。

教育・研修現場でもマルチ言語対応が進む

職業訓練校や各種エンジニア研修では、ラダーだけでなくSTやFBDを扱う講座も増えており、今後の言語バランスに影響を与える可能性があります。

例)九州職業能力開発大学校の公開講座

- ラダー編(GX Works3を使用)

- ST言語編(ST+FBDを実習)

まとめ|ラダーは今も主流、でもマルチ言語化が進行中

日本国内では、依然としてラダー言語(LD)が8割以上の現場で使われているのが実情です。

しかしながら、FBDやSTの利用も確実に増加しており、今後の設備更新やデジタル化の進展に伴って、マルチ言語への対応力がますます求められる時代になるでしょう。

関連記事

IEC 61131-3で定義された5つの言語|用途と向いているケースを解説

IEC 61131-3で定義された5つの言語|用途と向いているケースを解説